আনোয়ার হোসেন: একটি টিপ, একটি ট্রিগার, একটি ফ্রেম

/ হাবিবা নওরোজ

আনোয়ার হোসেনের ছবি দেখার সময় হঠাৎ বুঝতে পারলাম—মা হওয়ার পর আমার ছবি দেখার চোখটাই যেন বদলে গেছে। যেমন আনোয়ার হোসেন যে এত শিশুদের ছবি তুলেছেন, সেটা আগে খেয়াল করলেও কখনো গভীরভাবে ভাবিনি। তার ছবিতে শিশুরা এসেছে একেবারে সাবলীলভাবে—নানান ভঙ্গিমায়, খোলামেলা, হাসিমুখে। কখনো পার্শ্বচরিত্র, কখনো বা ছবির কেন্দ্রে। তিনি ‘প্রোলিফিক’ আলোকচিত্রি, ফ্রেমের পর ফ্রেম তৈরি করে গেছেন—সালোন ঘরানার ছবির পাশাপাশি শক্তিশালী কিছু ডকুমেন্টারি সিরিজ, আর কখনো এরেঞ্জড বা সাজানো ভিজ্যুয়াল। সালোন ফটোগ্রাফির প্রতি আমাদের অনেকেরই কিছুটা উন্নাসিকতা আছে—আমারও ছিল। ক্লাবের ফটোগ্রাফির সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে জানি, শিশুরা এই ঘরানার ফটোগ্রাফির অন্যতম প্রিয় বিষয়: সহজলভ্য, সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য, ক্যামেরার সামনে ভয়হীন।

এই ঘনবসতির দেশে রাস্তায়, গলিতে, পাড়ায় পাড়ায় যারা হাতের কাছেই মেলে—তাদের দিয়ে ছবি তুললে ফটোগ্রাফারের সংবেদনশীলতা ও পরিপক্বতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়। আমার মধ্যেও এমন সন্দেহ কাজ করত। অথচ স্যালি ম্যান যখন নিজের সন্তানদের নিয়ে বিতর্কিত কাজ করেন, আমরা তথাকথিত "উচ্চশিক্ষিত" ফটোগ্রাফির পাঠকরা তা খুব মনোযোগ দিয়েই দেখি, পাঠ করি। হয়তো পাঠশালার একটি দুর্লভ এথিকাল মানদণ্ড, আমার নিজের পড়ালেখা, আর কিছুটা অতিরিক্ত সতর্কতাই আমাকে শিশুবিষয়ক ছবি সরল বা “নিষ্পাপ” চোখে দেখতে দেয় না। আলোকচিত্রি ও তার সাবজেক্টের মধ্যে যে ক্ষমতার সম্পর্ক, তা তো বাস্তব। শিশুদের অনভিজ্ঞতা, সরল বিশ্বাস —সব মিলিয়ে তাদের ব্যবহার করা খুব সহজ। তাই এক্সপ্লয়টেশনের প্রশ্নটাও খুব প্রাসঙ্গিক।

এই ঘনবসতির দেশে রাস্তায়, গলিতে, পাড়ায় পাড়ায় যারা হাতের কাছেই মেলে—তাদের দিয়ে ছবি তুললে ফটোগ্রাফারের সংবেদনশীলতা ও পরিপক্বতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়। আমার মধ্যেও এমন সন্দেহ কাজ করত। অথচ স্যালি ম্যান যখন নিজের সন্তানদের নিয়ে বিতর্কিত কাজ করেন, আমরা তথাকথিত "উচ্চশিক্ষিত" ফটোগ্রাফির পাঠকরা তা খুব মনোযোগ দিয়েই দেখি, পাঠ করি। হয়তো পাঠশালার একটি দুর্লভ এথিকাল মানদণ্ড, আমার নিজের পড়ালেখা, আর কিছুটা অতিরিক্ত সতর্কতাই আমাকে শিশুবিষয়ক ছবি সরল বা “নিষ্পাপ” চোখে দেখতে দেয় না। আলোকচিত্রি ও তার সাবজেক্টের মধ্যে যে ক্ষমতার সম্পর্ক, তা তো বাস্তব। শিশুদের অনভিজ্ঞতা, সরল বিশ্বাস —সব মিলিয়ে তাদের ব্যবহার করা খুব সহজ। তাই এক্সপ্লয়টেশনের প্রশ্নটাও খুব প্রাসঙ্গিক।

© আনোয়ার হোসেন

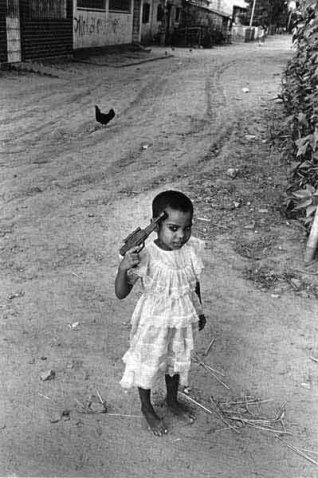

একটা খেলনা পিস্তল নিজের কপালের দিকে তাক করে আছে এক বাচ্চা মেয়ে। মুখে একটা স্মিত হাসি—যেন কোনো বুদ্ধি আঁটছিল, আর ঠিক মাঝপথে আনোয়ার হোসেন ক্লিক করে ফেলেছেন। মাথার পেছনে বেশ খানিকটা নেগেটিভ স্পেস, যেখানে মাটির রাস্তায় সর্পিল রেখা আর টেক্সচার জমে আছে। সেখানে একটা কুচকুচে কালো মুরগি, অর্ধচন্দ্রের মতো বাঁক নিয়ে দাঁড়িয়ে— যেন মেয়েটার কপালের টিপ হয়ে উঠতে গিয়ে মাঝপথে থেমে গেছে। ছবিটা একটু পিক্সেলেটেড মনে হয়, নাকি ওর চোখের কাজলটাই লেপ্টে গেছে? এই ছবিটি তোলা হয় ১৯৮৯ সালে— সেই বছর, যখন সালগাদো বাংলাদেশে আসেন জাহাজ ভাঙা শিল্প নিয়ে কাজ করতে। আনোয়ার হোসেন তার তিনটি ক্যামেরা দেখে বিস্মিত হন। সালগাদো তখন নিজের তৃতীয় ক্যামেরাটি তাকে দেন ছবি তোলার জন্য। এই ছবিটি সেই ক্যামেরাতেই তোলা।

এই ছবিটি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে পড়ে যায় ডায়ান আরবাসের ১৯৬২ সালে তোলা একটি বিখ্যাত ছবি—সেন্ট্রাল পার্কে এক বাচ্চা ছেলের খেলনা গ্রেনেড হাতে দাঁড়ানো পোট্রেট। ছেলেটির চোখ-মুখে এক কিম্ভুত অভিব্যক্তি। আরবাস তার ক্যামেরায় তুলে ধরতেন সমাজের প্রান্তে থাকা, তথাকথিত ‘অস্বাভাবিক’ মানুষদের। এই ছবিটিও তিনি সেই প্রান্তিকদের ভিজ্যুয়াল আর্কাইভে অন্তর্ভুক্ত করেন। অনেকের মতে, এই ছবিটি ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রাক্কালে মার্কিন সমাজে যে অস্থিরতা ও সহিংসতার ছায়া ঘনীভূত হচ্ছিল, তার ইঙ্গিত বহন করে।

এমন ছবির আমরা আরও অনেক উদাহরণ দিতে পারি, তাই না? বিখ্যাত মাস্টার ফটোগ্রাফারদের ক্যারিয়ারে ছড়িয়ে থাকা শিশু ও অস্ত্রের এই সাদাকালো মুহূর্তগুলো যেন একটা 'স্টেরিওটাইপ' হয়ে উঠেছে। চাইলে নেট ঘেঁটে এরকম ছবি খুব সহজেই বের করে ফেলা যায়। বলতে গেলে, ছবির কাঠামো বা বিষয়বস্তুর দিক থেকে এগুলো অনেক সময়ই ফরমুলায়িক মনে হতে পারে—তবু প্রত্যেকটি ছবি আলাদা। প্রতিটির মধ্যেই আলাদা করে দেখা যায় আলোকচিত্রির দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা আর ফ্রেমিংয়ের কৌশল। যেমন, আনোয়ার হোসেনের ছবিতে মেয়েটার মাথার পেছনের নেগেটিভ স্পেসটা যেন এক ব্যক্তিগত ভাবনার জগৎ তৈরি করে। সেখানে মাটির সর্পিল রেখা যেন তার চিন্তার প্রবাহের রূপক হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, ডায়ান আরবাসের ছবিতে দিনের খোলা আলোয় ছেলেটার বিকৃত মুখভঙ্গি আমাদের ধাক্কা দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেয়— সেই সময় অ্যামেরিকান সমাজের নিত্যদিনের জীবনে লুকিয়ে থাকা অস্বাভাবিকতা।

তবু, এ ছবিগুলোর সবচাইতে প্রচ্ছন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ দিকটি নিয়ে যেন খুব কমই আলোচনা হয়—আসলে কখনো হয়ই না। এই ছবিগুলোর শক্তি আসলে ‘কনট্রাস্ট’ বা বৈপরীত্যে নিহিত। একদিকে আছে নিষ্পাপ শিশু, অন্যদিকে তার হাতে ধরা অস্ত্র—খেলনা হলেও সেটি বন্দুক কিংবা গ্রেনেড। সেই অস্ত্র আবার নিজের দিকেই তাক করা, আত্মঘাতী ভঙ্গিতে—তাও আবার মুখে হাসি নিয়ে। আর এখানেই ছবিগুলো আমাদের সংস্কৃতির সহিংস বাস্তবতার ইঙ্গিত দিতে শুরু করে।

সহিংসতা কি এখন আমাদের কাছে এতটাই চেনা, এতটাই ‘ন্যারেটিভ ফর্মুলা’ হয়ে গেছে যে, তা আর কোনো নতুন প্রতিক্রিয়া জাগায় না? শিশুর হাতে খেলনা পিস্তল ধরা এখন এতটাই সাধারণ দৃশ্য যে, এর ভেতরের প্রতীকী হিংস্রতা—এক সামরিকীকৃত সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি—আর চোখে পড়ে না। এই দৃশ্য আমাদের কাছে হয়ে উঠেছে প্রায় ‘অভ্যস্ত’ বা স্বাভাবিক। অথচ শিশুর হাতে অস্ত্র ধরা মানে কি কেবল খেলা? নাকি তা আমাদের সামাজিক অবচেতনের এমন একটি স্তরকে সামনে আনে, যেখানে সহিংসতা ছদ্মবেশে ঢুকে পরেছে আমাদের দৈনন্দিনের মধ্যে—খেলনায়, কার্টুনে, চেতনাবিহীন প্যারেন্টিংয়ের ফাক ফোঁকরে?

এইসব প্রশ্ন মাথায় ঘুরতে থাকে আর তখনই মনে পড়ে সুজান সন্টাগের কথা—যিনি সহানুভূতির চরিত্র নিয়ে লিখেছিলেন এক অসামান্য পর্যবেক্ষণ। “Compassion is an unstable emotion. It needs to be translated into action, or it withers.” তার মতে, ছবির প্রভাব ম্লান হয়ে যায় শুধু ছবির আধিক্যে নয়, বরং আমাদের নিষ্ক্রিয়তায়। আমার নিজের ভাষায় বললে, "সহানুভূতি একটা অস্থিতিশীল ও সংবেদনশীল জায়গা থেকে জন্ম নেয়। তা যদি কোনো সক্রিয়তায় রূপ না নেয়, তাহলে নিঃশেষ হয়ে যায়।" সন্টাগের কথার গভীরতা আমি এখন অনেক বেশি বুঝতে পারি—বিশেষ করে তখন যখন বুঝি, ছবির সহিংসতাকে উপেক্ষা করতে পারার কারন আমাদের চোখের ক্লান্তি নয়, বরং আমাদের নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তার করুন পরিণতি এটা।

তাহলে কি আমাদের এই দীর্ঘস্থায়ী নিষ্ক্রিয়তা—সামাজিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক- বাঙ্গালী জাতি হিসেবে আমরা যাতে জন্মবধি ভুগেছি—আমাদের ধীরে ধীরে এতটাই অসাড় করে তুলেছে যে, কোন সহিংসতার ছবি আর আমাদের সেভাবে নাড়া দিতে পারেনা? নাড়া দিতে পারে না এমনকি গাজায় নির্বিচার শিশু হত্যাও? একরকম আত্মরক্ষার যুক্তিতে আমরা সেই ছবিগুলো এড়িয়ে যাই। যেন না দেখলে দায়ও কম পরে। সহিংসতার পুনরাবৃত্তির ভার সহ্য করতে না পেরে আমরা নিজেদের আড়াল করি। হতাশা জাগানো নিষ্ক্রিয়তায় নিমজ্জিত হই। অথচ এই ছবি দেখার অভিজ্ঞতাই তো একসময় আমাদের নাড়া দিত, কাঁপিয়ে তুলত, প্রশ্ন করতে বাধ্য করত। এখন সেই জায়গায় এসেছে ক্লান্তি, অনীহা আর চুপচাপ পাশ কাটিয়ে যাওয়ার অভ্যস্ততা।

এই ছবিটি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে পড়ে যায় ডায়ান আরবাসের ১৯৬২ সালে তোলা একটি বিখ্যাত ছবি—সেন্ট্রাল পার্কে এক বাচ্চা ছেলের খেলনা গ্রেনেড হাতে দাঁড়ানো পোট্রেট। ছেলেটির চোখ-মুখে এক কিম্ভুত অভিব্যক্তি। আরবাস তার ক্যামেরায় তুলে ধরতেন সমাজের প্রান্তে থাকা, তথাকথিত ‘অস্বাভাবিক’ মানুষদের। এই ছবিটিও তিনি সেই প্রান্তিকদের ভিজ্যুয়াল আর্কাইভে অন্তর্ভুক্ত করেন। অনেকের মতে, এই ছবিটি ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রাক্কালে মার্কিন সমাজে যে অস্থিরতা ও সহিংসতার ছায়া ঘনীভূত হচ্ছিল, তার ইঙ্গিত বহন করে।

এমন ছবির আমরা আরও অনেক উদাহরণ দিতে পারি, তাই না? বিখ্যাত মাস্টার ফটোগ্রাফারদের ক্যারিয়ারে ছড়িয়ে থাকা শিশু ও অস্ত্রের এই সাদাকালো মুহূর্তগুলো যেন একটা 'স্টেরিওটাইপ' হয়ে উঠেছে। চাইলে নেট ঘেঁটে এরকম ছবি খুব সহজেই বের করে ফেলা যায়। বলতে গেলে, ছবির কাঠামো বা বিষয়বস্তুর দিক থেকে এগুলো অনেক সময়ই ফরমুলায়িক মনে হতে পারে—তবু প্রত্যেকটি ছবি আলাদা। প্রতিটির মধ্যেই আলাদা করে দেখা যায় আলোকচিত্রির দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা আর ফ্রেমিংয়ের কৌশল। যেমন, আনোয়ার হোসেনের ছবিতে মেয়েটার মাথার পেছনের নেগেটিভ স্পেসটা যেন এক ব্যক্তিগত ভাবনার জগৎ তৈরি করে। সেখানে মাটির সর্পিল রেখা যেন তার চিন্তার প্রবাহের রূপক হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, ডায়ান আরবাসের ছবিতে দিনের খোলা আলোয় ছেলেটার বিকৃত মুখভঙ্গি আমাদের ধাক্কা দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেয়— সেই সময় অ্যামেরিকান সমাজের নিত্যদিনের জীবনে লুকিয়ে থাকা অস্বাভাবিকতা।

তবু, এ ছবিগুলোর সবচাইতে প্রচ্ছন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ দিকটি নিয়ে যেন খুব কমই আলোচনা হয়—আসলে কখনো হয়ই না। এই ছবিগুলোর শক্তি আসলে ‘কনট্রাস্ট’ বা বৈপরীত্যে নিহিত। একদিকে আছে নিষ্পাপ শিশু, অন্যদিকে তার হাতে ধরা অস্ত্র—খেলনা হলেও সেটি বন্দুক কিংবা গ্রেনেড। সেই অস্ত্র আবার নিজের দিকেই তাক করা, আত্মঘাতী ভঙ্গিতে—তাও আবার মুখে হাসি নিয়ে। আর এখানেই ছবিগুলো আমাদের সংস্কৃতির সহিংস বাস্তবতার ইঙ্গিত দিতে শুরু করে।

সহিংসতা কি এখন আমাদের কাছে এতটাই চেনা, এতটাই ‘ন্যারেটিভ ফর্মুলা’ হয়ে গেছে যে, তা আর কোনো নতুন প্রতিক্রিয়া জাগায় না? শিশুর হাতে খেলনা পিস্তল ধরা এখন এতটাই সাধারণ দৃশ্য যে, এর ভেতরের প্রতীকী হিংস্রতা—এক সামরিকীকৃত সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি—আর চোখে পড়ে না। এই দৃশ্য আমাদের কাছে হয়ে উঠেছে প্রায় ‘অভ্যস্ত’ বা স্বাভাবিক। অথচ শিশুর হাতে অস্ত্র ধরা মানে কি কেবল খেলা? নাকি তা আমাদের সামাজিক অবচেতনের এমন একটি স্তরকে সামনে আনে, যেখানে সহিংসতা ছদ্মবেশে ঢুকে পরেছে আমাদের দৈনন্দিনের মধ্যে—খেলনায়, কার্টুনে, চেতনাবিহীন প্যারেন্টিংয়ের ফাক ফোঁকরে?

এইসব প্রশ্ন মাথায় ঘুরতে থাকে আর তখনই মনে পড়ে সুজান সন্টাগের কথা—যিনি সহানুভূতির চরিত্র নিয়ে লিখেছিলেন এক অসামান্য পর্যবেক্ষণ। “Compassion is an unstable emotion. It needs to be translated into action, or it withers.” তার মতে, ছবির প্রভাব ম্লান হয়ে যায় শুধু ছবির আধিক্যে নয়, বরং আমাদের নিষ্ক্রিয়তায়। আমার নিজের ভাষায় বললে, "সহানুভূতি একটা অস্থিতিশীল ও সংবেদনশীল জায়গা থেকে জন্ম নেয়। তা যদি কোনো সক্রিয়তায় রূপ না নেয়, তাহলে নিঃশেষ হয়ে যায়।" সন্টাগের কথার গভীরতা আমি এখন অনেক বেশি বুঝতে পারি—বিশেষ করে তখন যখন বুঝি, ছবির সহিংসতাকে উপেক্ষা করতে পারার কারন আমাদের চোখের ক্লান্তি নয়, বরং আমাদের নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তার করুন পরিণতি এটা।

তাহলে কি আমাদের এই দীর্ঘস্থায়ী নিষ্ক্রিয়তা—সামাজিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক- বাঙ্গালী জাতি হিসেবে আমরা যাতে জন্মবধি ভুগেছি—আমাদের ধীরে ধীরে এতটাই অসাড় করে তুলেছে যে, কোন সহিংসতার ছবি আর আমাদের সেভাবে নাড়া দিতে পারেনা? নাড়া দিতে পারে না এমনকি গাজায় নির্বিচার শিশু হত্যাও? একরকম আত্মরক্ষার যুক্তিতে আমরা সেই ছবিগুলো এড়িয়ে যাই। যেন না দেখলে দায়ও কম পরে। সহিংসতার পুনরাবৃত্তির ভার সহ্য করতে না পেরে আমরা নিজেদের আড়াল করি। হতাশা জাগানো নিষ্ক্রিয়তায় নিমজ্জিত হই। অথচ এই ছবি দেখার অভিজ্ঞতাই তো একসময় আমাদের নাড়া দিত, কাঁপিয়ে তুলত, প্রশ্ন করতে বাধ্য করত। এখন সেই জায়গায় এসেছে ক্লান্তি, অনীহা আর চুপচাপ পাশ কাটিয়ে যাওয়ার অভ্যস্ততা।

Copyright of the photograph belongs to Anwar Hossain. Any part of this article cannot be used without the written permission of the author.